随着国家经济的发展,越来越多的人来到大城市打拼。和这些人一同到来的还有他们的父母子女等亲属。对于这些人,他们很可能没有在居住地缴纳社会保险,那么在看病的时候可能会遇到一个问题:自己拿的是老家的社保卡,看完病出了院,还得拿着材料回老家报销,费时费力不说,报销比例一般也要低一些。

相信不少在一、二线大城市工作,想把家人接过来一起生活的朋友,都遇到过这样的烦恼。其实不光是这些场景,不管是异地长期居住、异地养老、异地工作还是异地转诊都会牵涉到一个问题:如何使用医保进行异地就医直接结算及报销?

令人欣喜的是在2017年的9月底,全国医保异地就医工作取得了较大进展,基本上实现了“跨省异地就医住院费用直接结算”,免去了异地生活的朋友们诸多烦扰。

这一篇我们就来解决大家心里的疑问:如何使用医保卡进行异地就医直接结算及报销?

一、跨省异地就医直接结算将惠及哪些人群?

无论是城镇职工医保参保人员,还是城镇居民医保参保人员,或是新型农村合作医疗保险参保人员只要按照规定进行备案,履行相应的手续,都可以享受跨省异地住院费用直接结算。

异地安置退休人员:退休后在异地定居,并且户籍迁入定居地的人员

异地长期居住人员:在异地居住生活,且符合参保地规定的人员

常驻异地工作人员:用人单位派驻异地工作且符合参保地规定的人员

异地转诊人员:符合参保地转诊规定的人员。也就是当地医院无法治疗或未治愈,需要异地就医,且当地医院开具了转诊证明的患者。

与我们这些普通上班族关联比较大的是异地长期居住这一项,在北上广深这些大城市,父母从老家来与子女一起生活,帮忙照顾孩子大都属于这一种情况。

二、需符合哪些条件?

1. 登记备案

参保人员按照参保地相关规定办理跨省异地就医登记备案。备案是为了提高我们跨省就医的可靠性和成功率,对于办理就医医院入院登记和出院结算至关重要。根据目前的情况来看,进行了备案的人员办理异地就医入院登记和出院结算,普遍都比较顺利,而失败的案例,则70%左右都是因为备案有问题。

2. 住院就医的异地医院已开通全国异地就医直接结算

对接的医院肯定得开通全国异地就医直接结算才行。开通的医院数量在逐渐增多,截至2017年9月25日,全国已开通了7226家跨省异地就医住院医疗费用直接结算定点医疗机构,全国88%的三级定点医院已联接入网。

3. 已办理过社会保障卡,信息完整并可正常就医使用

办理社保卡并可正常使用当然是这一切的前提。

三、如何异地就医

1. 先备案

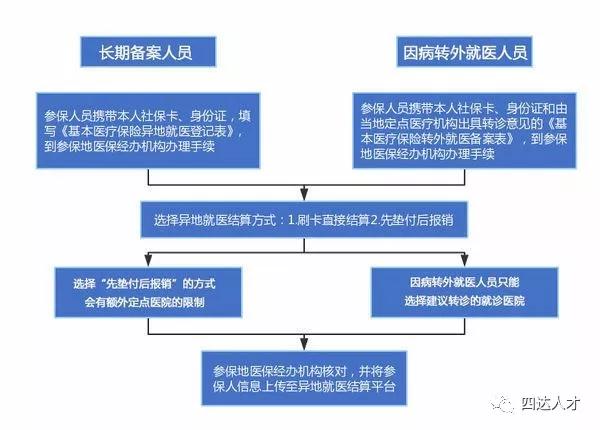

备案的通用流程及所需资料如下,但不同地区可能会有一些细微的差别,请务必与参保地医保经办机构先行确认。

1)社保卡和身份证是必要证件

2)长期备案人员填写《基本医疗保险异地就医登记表》

3)因病转外就医人员需提供当地定点医疗机构出具转诊意见的《基本医疗保险转外就医备案表》。也就是说当地医疗机构无法治疗或未治愈时才能转诊

2. 选定点医院

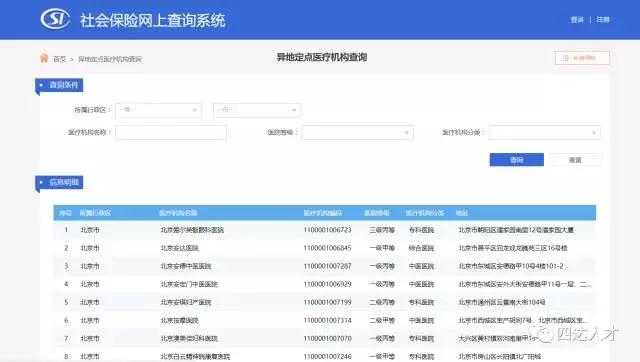

登陆人社部社会保险网上查询系统,查询可供选择直接结算的“全国异地定点医疗机构”,选定外省基本医保定点医疗机构即可。

以北京为例,目前已有674家医院可供选择,其中三级甲等医院66家;

3. 持卡就医

最后就是持卡就医了,社保卡作为身份凭证和结算工具是一定要带的。

四、异地就医结算的报销金额跟原地一样吗?

根据规定,目前跨省异地就医医保结算采用的是“就医地目录、参保地政策、就医地管理”的报销原则。

1.就医地目录

异地就医人员执行就医地的基本医疗保险药品、诊疗项目和服务设施目录

不同地区收录在医保范围的药品、治疗手段等都是不同的。哪些药品和医疗费用能报、哪些不能报,均是按照就医地药品目录进行的,换句话说,在北京就医,药品报销范围就是按照北京医保的标准。

2.参保地政策

基本医疗保险起付标准、基金支付比例和最高支付限额等执行参保地的政策

不同地区医保报销起付线、封顶线、报销比例等均不同,异地就医医保报销起付线、封顶线、报销比例均以参保地为准。

3.就医地管理

跨省异地就医人员医疗费用的审核、稽核、结算等由就医地经办机构负责,以最大程度的依托就医地经办机构,加强跨省异地就医医疗服务管理

这个不消多说,在哪里看病,费用的结算核查等均由就医地经办机构负责。

*各地社保部门的政策可能会有一定差异,还请就医前联系当地社保部门确认。